Philipp Auerbach – Ein Leben im Kampf für Gerechtigkeit

„Ich habe mich niemals persönlich bereichert und kann dieses entehrende Urteil nicht ertragen. Ich habe bis zuletzt gekämpft, es war umsonst“ – das bittere Fazit Philipp Auerbachs in seinem Abschiedsbrief. Mit seinem Suizid setzte er einen tragischen Schlusspunkt unter ein Leben, das er dem Kampf für die Rechte der Opfer des Nationalsozialismus gewidmet hatte. Er scheiterte an einem übermächtigen Gegner, dem Antisemitismus, der den Krieg überdauert hatte. Doch seine Geschichte ist weitgehend in Vergessenheit geraten, obwohl er unzähligen Verfolgten half, ein neues Leben zu beginnen – sei es in Deutschland oder, indem er ihnen bei der Auswanderung nach Palästina oder in die USA half.

Philipp Auerbach war eine widersprüchliche, streitbare und unbequeme Persönlichkeit, die polarisierte. Er erinnerte die deutsche Nachkriegsgesellschaft an all das, was viele am liebsten vergessen wollten. Sein unermüdlicher Einsatz für Gerechtigkeit machte ihn für viele zu einer Zumutung – sowohl für Politiker, die sich dem demokratischen Neuanfang verschrieben hatten, als auch für eine Bevölkerung, die sich nicht mit ihrer Schuld auseinandersetzen wollten. In einer Gesellschaft, die versuchte, die Vergangenheit als abgeschlossene Episode zu betrachten, war ein Mann wie Auerbach unerwünscht. Seine Geschichte ist nicht nur die eines Einzelnen, sondern eine Mahnung daran, wie schwer sich Deutschland mit der Aufarbeitung seiner Vergangenheit tat und auch heute immer noch tut.

Die frühen Jahre

Philipp Auerbach wurde 1906 in Hamburg als mittlerer Sohn von neun Kindern einer angesehenen orthodox-jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Sein Vater, Aaron Auerbach, war Mitgründer der Metallbörse der Stadt und betrieb ein Handelsgeschäft für Metalle.

Nach dem Besuch der Talmud-Tora-Schule absolvierte Auerbach eine Ausbildung zum Drogisten und trat anschließend in das väterliche Unternehmen ein. Dort erhielt er bald Prokura und kümmerte sich insbesondere um das Geschäft mit Wolfram in Spanien.

Gleichzeitig engagierte er sich im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, einer paramilitärisch organisierten Vereinigung, die sich im Gegensatz zu anderen Gruppierungen der Weimarer Zeit für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung einsetzte. Auerbach war damit schon in jungen Jahren für demokratische Werte aktiv und geriet so bereits in den frühen 1930er in Konflikt mit der Polizei, die rechter Gewalt weitaus mehr Verständnis entgegenbrachte als sozialdemokratischen oder linken Bewegungen.

Flucht und Inhaftierung

Mit der Machtergreifung Hitlers war für den jüdischen und politisch linksliberalen Auerbach die Zeit in Deutschland abgelaufen. Da eine legale Auswanderung nach Belgien scheiterte, floh er mit seiner Familie illegal dorthin und ließ sich in Antwerpen nieder. Obwohl nur geduldet, baute er ein neues Geschäft auf und handelte mit Bohnerwachs und Chemikalien. Mitte der 1930er Jahre nutzte er seine geschäftlichen Kontakte, um der spanischen Volksfront illegale Unterstützung zu leisten. Er beschaffte verbotenes Material zum Bau von Bomben und Granaten und verschiffte es nach Spanien, um den Kampf gegen den faschistischen Diktator Francisco Franco zu unterstützen.

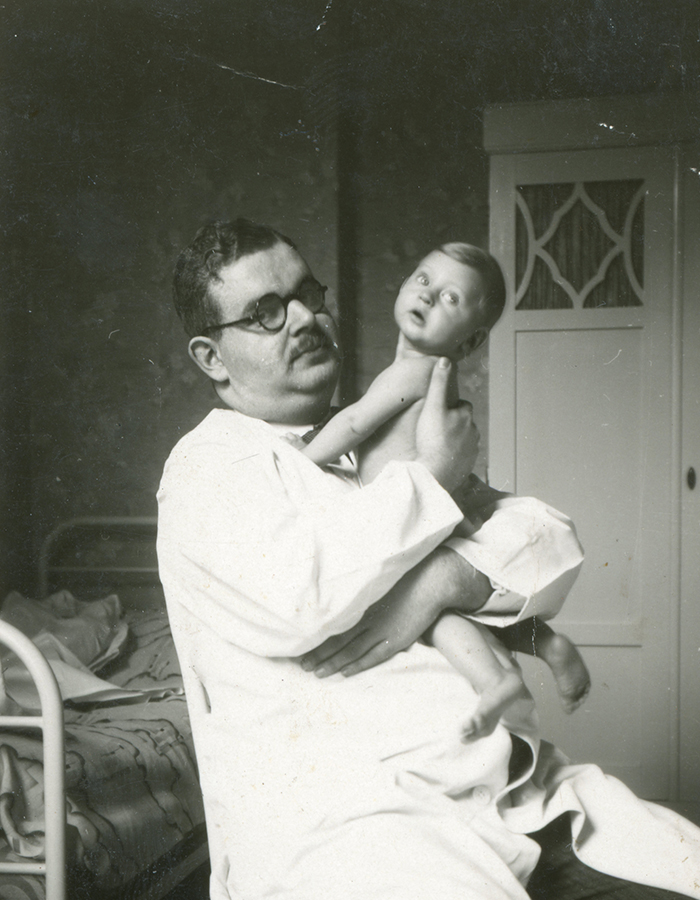

Dies rief die belgische Fremdenpolizei und vor allem die Gestapo auf den Plan. 1938 wurde Auerbach die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Ein Versuch nach Amerika auszuwandern scheiterte. Nach dem deutschen Überfall auf Belgien im Mai 1940 wurde er interniert und nach Frankreich in Gestapo-Haft überstellt. Seine Odyssee durch verschiedene Internierungslager führte ihn schließlich in die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald. Auerbach hatte großes Glück zu überleben. Seine Fähigkeit als gelernter Drogist, mit einfachen Mitteln wie Asche und Knochenmehl Medikamente gegen Durchfall zu schaffen, halfen ihm im Überlebenskampf.

Nachkriegszeit: Einsatz für Verfolgte

Nach der Befreiung des KZ Buchenwald im April 1945 blieb Auerbach zunächst auf Bitten der US-Amerikaner noch vor Ort, um als Chief Inspector schwerstkranke Überlebende in einem Hospital der US-Armee zu betreuen. Nach einer kurzen Zwischenetappe in Düsseldorf begann sein Wirken in München im September 1946. Mit Zustimmung der US-Militärregierung wurde er zum „Staatskommissar für rassisch, religiös und politisch Verfolgte“ ernannt. In den folgenden Jahren baute er eine Behörde mit mehreren Außenstellen und 170 Mitarbeitern auf, die sich um die Versorgung und Unterstützung von Überlebenden der Konzentrationslager und Fremdarbeiter-Lager kümmerte. Innerhalb von fünf Jahren betreute seine Behörde etwa 100.000 jüdische Displaced Persons (DPs), in der Mehrzahl aus Osteuropa, und besorgte ihnen Unterkunft, Kleidung und Nahrung, half bei Visa-Angelegenheiten und setzte sich für Entschädigungszahlungen ein.

Seine Arbeit war mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Das kriegszerstörte Bayern litt unter einem Mangel an Wohnraum. Verwaltung und Verkehr waren weitgehend zusammengebrochen. Auch war der Antisemitismus mit dem Kriegsende keineswegs verschwunden. Auerbach selbst erhielt unzählige Drohbriefe, seine Klienten wurden im Alltag häufig beleidigt und diskriminiert.

Doch zu dieser Zeit ließ sich Auerbach davon noch nicht entmutigen. Er war eine der wichtigsten Stimmen für die wenigen, die an eine Zukunft für Juden in Deutschland glaubten. Er kämpfte für eine demokratische Gesellschaft und forderte eine klare Abkehr von der nationalsozialistischen Vergangenheit und deren Tätern. Besonders seine kompromisslose Haltung, dass ehemalige Nationalsozialisten nicht wieder in den Staatsdienst aufgenommen werden dürften, machte ihn zum Feind vieler deutscher Politiker.

Der politische Prozess

Sein Hauptgegner wurde der bayerische Justizminister Josef Müller, ein Mitbegründer der CSU. Müller war zwar während des Krieges für Admiral Canaris tätig, Chef des militärischen Geheimdienstes der Wehrmacht, der wegen seiner Kontakte zum Widerstand gegen Hitler im April 1945 hingerichtet wurde. Auch Müller wurde in Dachau inhaftiert und galt so als geeigneter Kandidat für einen demokratischen Neuanfang Deutschlands nach dem Krieg. Jedoch hatte er als Anwalt an der Arisierung jüdischen Eigentums mitgewirkt. Auerbach wusste um dessen Vergangenheit und setzte sich dafür ein, dass derart in den Verbrechen des Nationalsozialismus Verstrickte nicht in Politik und Staat der Bundesrepublik tätig sein sollten. Je lauter Auerbach eine konsequente Aufarbeitung und Bestrafung der NS-Täter forderte, umso mehr fürchtete Müller um seine Karriere.

Mit dem zunehmenden Rückzug der amerikanischen Verwaltung aus Deutschland war für die Gegner Auerbachs die Gelegenheit entstanden, politischen Druck auf ihn auszuüben. Anfang der 1950er Jahre wurde eine Kampagne gegen ihn lanciert. Auerbachs Behörde musste unter chaotischen Bedingungen arbeiten – viele Überlebende besaßen keine Dokumente, um ihre Haftzeiten zu belegen, und die Akten der NS-Verwaltung waren längst nicht erforscht und unvollständig. Obgleich seine Behörde versuchte, jeden Fall zu prüfen, kam es zu Unregelmäßigkeiten bei Entschädigungszahlungen an DPs. Mitarbeiter seiner Behörde, so sollte sich später herausstellen profitierten davon. Damit geriet Auerbach selbst in Verdacht.

Im März 1951 wurde Auerbach verhaftet. Die Umstände waren spektakulär: Während er sich auf der Rückfahrt von Bonn nach München befand, wurde sein Dienstwagen durch eine Straßensperre gestoppt. Die Polizei hatte bereits zuvor seine Behörde besetzt und durchsuchte sie mit Dutzenden Beamten. Die anschließende Berichterstattung in der Presse war von Vorverurteilung und antisemitischen Untertönen geprägt.

Der Prozess begann 1952. Der Vorsitzende Richter und seine Beisitzer waren ehemalige Mitglieder von NSDAP und SA. Sie hatten im Dritten Reich Karriere gemacht und galten nach dem Krieg als für den Staatsdienst nicht geeignet. Durch Amnestien in Bayern 1947 und 1948 waren sie wiedereingestellt worden. Das Verfahren zog sich vier Monate hin. Die Anklage brach in wesentlichen Punkten zusammen. Und der Hauptbelastungszeuge im Prozess wurde wenig später wegen Meineids in München verurteilt. Letztlich wurde Auerbach wegen eines unrechtmäßig geführten Doktortitels und mangelhafter Buchführung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe verurteilt. Zum Vergleich: Nur wenige Monate zuvor war ein Teilnehmer der Wannsee-Konferenz, Franz Rademacher, für die Beihilfe zum Mord an 1300 Juden zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Das vergleichsweise harte Urteil war ein Schock – nicht nur für Auerbach. Geschwächt von heftigen Nierenkoliken, erschüttert vom Hass auf ihn und der Vergeblichkeit seines Versuchs, durch die Hilfe für Überlebende jüdisches Leben in Deutschland wieder möglich zu machen, reichte seine Kraft, mit der er sieben Lager überstanden hatte, nicht mehr aus. Noch in der Nacht nach der Urteilsverkündung beging Philipp Auerbach Suizid mit einer Überdosis Tabletten. Zwei Jahre später wurde er durch einen Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags rehabilitiert.